家族信託を後悔するケース、必要がないケース

記事作成日 2024.07.24 / 最終更新日 2024.09.10

将来の財産管理に不安があり家族信託をするか迷っている方もいるでしょう。

そこで、家族信託を契約したあとに後悔したり、契約内容に不備があったりしないように、家族信託でできないことや注意すべきことを紹介します。

家族信託が必要ないケースもご紹介しますので、本当に家族信託が必要なのか、必要がないか、検討するためにこの記事をお役立てください。

家族信託で後悔するケース

家族信託は信頼できる親族に財産管理を委ねる方法です。

成年後見制度より自由度が高い家族信託でも、以下のようにできないことがあります。

- 身上監護ができない

- 損益通算ができない

- 信託できない財産があった

- 受託者が信頼できない

- 認知症の症状が先に進行してしまった

- 信託の強制終了する1年ルールを知らなかった

- 30年以上経ったら信託が終了する30年ルールを知らなかった

これらを知らずに契約してしまい、後から後悔したり、後悔する可能性が高いケースを挙げていきます。

家族信託でできないこと

家族信託では身上監護や損益通算ができません。

身上監護とは本人の生活を維持するための仕事や療養看護に関する契約等のことです。たとえば、本人が施設に入るときの契約や、入院の手続きや医療費の支払いが該当します。(同居している家族であれば手続きができる施設や病院もあります。)

損益通算については、まず損益通算をざっくりと表現すると、通常、プラスとなった利益からマイナスとなった損失を引いた差し引き金額に対して税金がかかりますが、損失分を引くことができないということです。アパートなどの不動産を家族信託で契約した場合、その不動産経営で損失が出たときに損益通算をすることはできません。

また、信託できない財産に農地があります。農地は農地法で規制されています。農業委員会の許可や届出がなければ、信託契約の効力は発生しません。

家族との関係や状況が変わったことによる後悔

家族間でも相性が合う合わないがあります。本人が長男を受託者にした家族信託としても、兄弟からみたら、とても信用に値しないと考えている場合もあります。このような理由で、家族間の関係性がぎくしゃくする可能性があります。また、家族信託をした後に受託者が勝手な判断で資産運用を初めてしまったなど関係性が悪化する可能性もあります。

家族信託を検討中に、本人の認知症の症状が進んでしまい、家族信託を断念する場合も考えられます。

信託の期限1年ルールと30年ルールで強制終了

家族信託は信託法で規制されています。その中で1年ルールと30年ルールと呼ばれているものがあります。

1年ルール

以下の場合、信託は強制的に終了してしまいます。

- 受託者がいなくなって1年間新しい受託者が現れなかったとき

- 受託者が受益権の全てを持っている状態(受託者=受益者)が1年間継続したとき

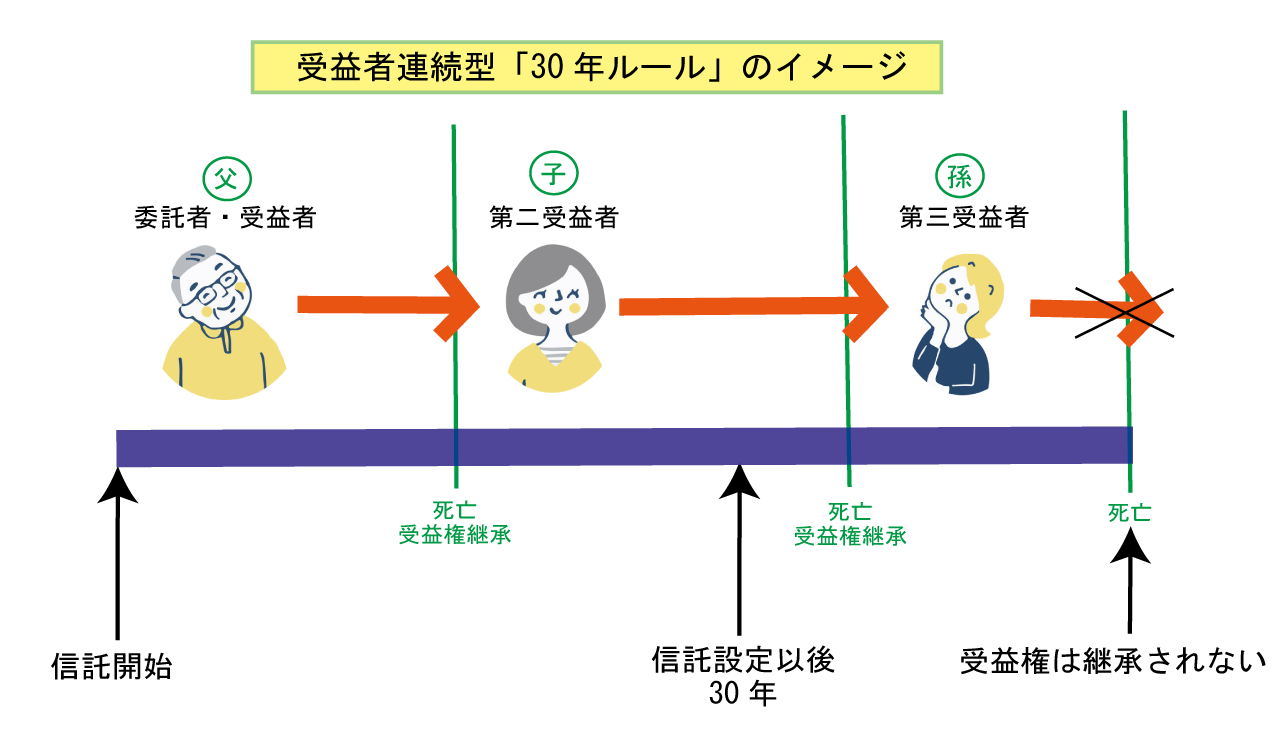

30年ルール

信託法第九十一条では、以下のように定めています。

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

つまり、信託開始から30年経過した以後に前の受益者が死亡したことにより受益権を取得した者が死亡したら信託が終了するということです。なお、1年ルール、30年ルールについては「家族信託が強制終了する1年ルール、30年ルールって何?」でも解説しています。

家族信託が必要ないケース

- 財産がない又は少ない

- 本人がまだ若く健康である

- 年金収入のみの管理

財産が少なかったり、ない場合は、家族信託をしても費用の方が上回ってしまいメリットを感じられないでしょう。

家族信託は本人が判断能力を有しているうちに契約する必要がありますが、まだ、本人が健康で財産を積極的に活用しており、認知症などのリスクも考えられない年齢の場合は、家族信託は必要ないでしょう。

年金収入だけで暮らしている場合は注意が必要です。年金受給権は一身専属権といって本人だけに帰属する権利なので、支給は本人名義の口座しか認められません。他の人の口座や信託口口座を指定できません。このような場合は成年後見制度を検討した方がよいでしょう。

まとめ

昨今ではインターネット上で契約書のひな形が公開されているので、ご自身で作成できると思うかもしれません。

家族信託は幅広い使い道がある一方、信託できない財産があったり、法律で規制されていることもあります。

作った後に後悔しないように、本当に家族信託が必要なのか、他の方法が適しているのではないか等、専門家の助言を借りながら慎重に検討しましょう。